[898]

ВОСПОМИНАНИЯ О ШТУРМЕ КАРСА

Посвящается Степану Степановичу Файдыш.

Вместо введения. — Штурм Карса. — Посылка

с донесением к его императорскому высочеству

великому князю главнокомандующему Михаилу Николаевичу.

В 1877 году во время вторичного обложения Карса нашими войсками, было приказано в каждом из блокировавших эту крепость частных отрядов сформировать охотничьи команды и начальство над ними вверить «опытным офицерам, преимущественно уже бывавшим в охотниках».

В частном Мацринском отряде, находившемся под начальством генерал-лейтенанта Шатилова, начальником такой команды был назначен я как бывший уже в охотниках в течение всей стоянки под Аладжой.

Вверенная мне команда состояла из двухсот нижних чинов Кутаисского, Гурийского и Абхазского полков; в помощь мне были даны два офицера: подпоручик Хрусталев Гурийского полка и прапорщик барон Менгден — Абхазского.

Команды эти получали особые права, и командиры их подчинялись непосредственно начальникам отрядов, при которых они состояли; но начальник нашего отряда передал нас в распоряжение командира 2-й бригады 40-й пехотной дивизии генерал-майора Рыдзевского. [899]

Генерал этот, принявший бригаду уже во время военных действий, успел приобрести репутацию храброго, дельного и энергичного начальника, но горяч он был страшно: малейшее упущение по службе, малейшая оплошность заставляли его выходить из себя.

В перестрелках он всегда находился в стрелковой цепи, при атаке — впереди атакующих, выказывая при этом полнейшее презрение к опасности. В сражении 21 сентября при Кюль-Веране под ним были убиты две лошади и прострелено пальто от одного плеча до другого.

Дня через два по сформировании партизанских отрядов, когда мы разбили свои палатки и вообще поустроились, он потребовал меня к себе. Я поспешил явиться.

Генерал встретил меня у своей палатки:

— Здравствуйте.

Я поклонился.

— Вы назначены начальником охотников?

— Так точно, ваше превосходительство.

— А сколько вам лет? — спросил он, всматриваясь в моё лицо.

— Восемнадцать, ваше певосходительство.

— Гм! восемнадцать лет, поручик и начальник охотников!.. — произнёс он саркастическим тоном, подозрительно оглядывая меня с ног до головы.

Генерал вообразил, как оказалось в последствии, что я имею большую протекцию, благодаря которой и получил такое назначение.

— Да знаете ли вы, какую страшную ответственность берёте на себя? Чувствуете ли вы себя способным командовать охотниками?

— Под Аладжой я всё время прослужил в охотничьей команде, ваше превосходительство.

— Ну, посмотрим, посмотрим! Но только помните: чуть вы окажетесь неспособным, я вас сейчас же сменю безо всякой церемонии!.. Поэтому если вы в себе сомневаетесь, откажитесь лучше сами.

— Я надеюсь на себя, ваше превосходительство.

— Ну, как знаете! Довольно об этом, приступим к делу. Я позвал вас к себе, чтобы объяснить вам задачу, решение которой я намерен возложить на вас. Под Аладжой вас исключительно употребляли для нападений [900] на передовые части неприятеля, для набегов и т. п., теперь вам придётся действовать иначе. В настоящий момент мы блокируем Карс; блокада эта, само собою разумеется, не приведёт ни к каким результатам, и нам рано или поздно придётся штурмовать эту крепость. Карсские форты — укрепления серьёзные, лезть на них очертя голову не приходится; предварительно их надо будет хорошенько обрекогносцировать и до тонкости изучить все подступы к ним. Нашему отряду придётся, по всей вероятности, штурмовать Карадаг и Араб, вот к ним-то нам и надо отыскать удобнейшую дорогу и вообще поближе ознакомиться с ними; я прекрасно обошёлся бы и без вас, но, к несчастию, я близорук и плохо слышу: вы должны будете заменить мне глаза и уши. Разумеется, исследования эти надо будет производить по ночам и притом так тихо и осторожно, чтобы противник никогда не мог догадаться о наших разведках. В то же время против укрепений, расположенных на Шорахских высотах следует производить как можно больше шума, дабы турки думали, что их-то именно мы и рекогносцируем. Предупреждаю, что задача эта очень трудна, и малейший ложный шаг может испортить всё дело. Поняли вы меня?

— Понял, ваше превосходительство.

Генерал опять недоверчиво покосился на меня, да и вообще в его голосе не переставала слышаться такая неохота говорить со мной, как будто бы он заранее был убеждён, что попусту теряет время.

Затем мой новый начальник забрал с собою планы окресностей Карса и повёл меня на холмик, возвышавшийся впереди нашего лагеря, с которого отлично были видны Карадаг, Араб, Мухлис и другие форты, расположенные на Шорахских высотах.

Здесь, разложив карты на земле, он, показывая то на план, то на местности, заставил меня заучить названия всех видневшихся фортов и высот.

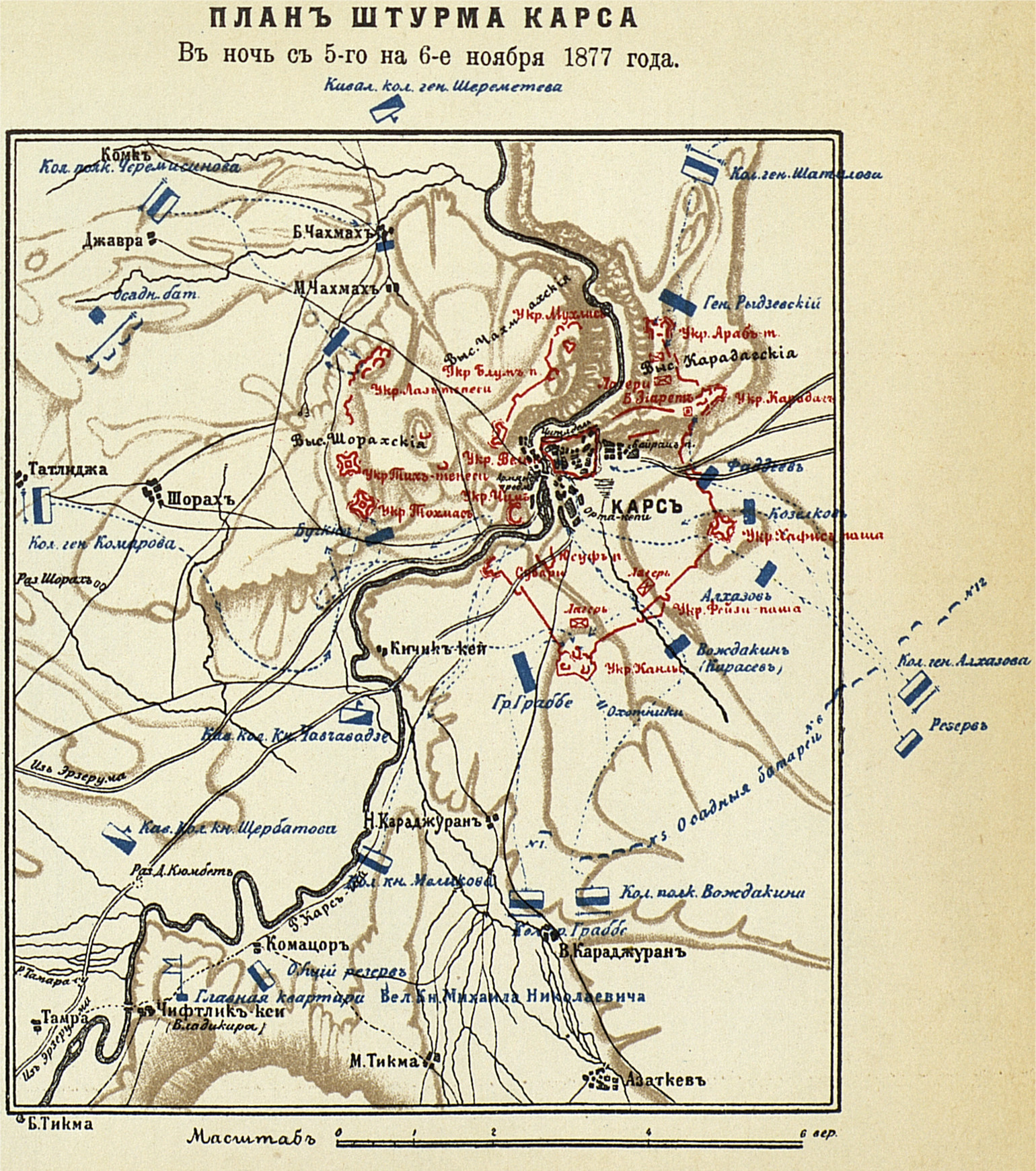

Генеральный план крепости-лагеря Карс 1877 года.

Более часа продолжались наши занятия и кончились тем, что, отпуская меня, генерал приказал привести мою команду в 10 часов вечера к его палатке.

С этого дня нам почти ежедневно приходилось отправляться то на рекогносцировку, то в набег и т. п. Я не стану описывать здесь наших ночных экпедиций, во-первых, [901] потому что о них уже говорилось в других моих рассказах, напечатанных в разное время, а во-вторых, цель настоящего повествования совершенно другая; но здесь необходимо упомянуть, что после первых же дел, в которых генерал участвовал с нами, его недоверие к нам совершенно исчезло, и он, как мне кажется, даже крепко полюбил нас.

Следует также заметить, что генерал Рыдзевский, ознакомившись с местностью, составил план штурма Карса, по которому следовало штурмовать исключительно Карадаг и Араб. Мысль эта была совершенно верна, что и выяснилось в последствии, но тогда соображения Рыдзевского не были приняты во внимание как потому, вероятно, что план штурма был уже выработан, так и потому, что оба названные форта считались безусловно неприступными.

В ночь на 5 ноября мы, по приказанию генерал-лейтенанта Лазарева, произвели демонстрацию против форта Тохмаса.

В лагерь мы возвратились часу в десятом. Доложив начальнику отряда о результате дела и о потерях, я распустил людей по палаткам и, наскоро закусив, лёг спать, чувствуя себя сильно утомлённым. Не успел я опустить голову на подушку, как заснул самым крепким сном.

— Ваше благородие, а ваше благородие! Вставайте, вас начальник отряда требуют!.. — повторял денщик, нагнувшись надо мною и немилосердно теребя меня за рукав.

Я вскочил и торопливо начал одеваться.

Было уже довольно поздно: солнце, по-видимому, давно скрылось за горизонтом, и густые сумерки быстро начали окутывать окрестности.

«Неужели, — думалось мне, — опять куда-нибудь посылают?.. Это невозможно: люди страшно утомлены...» И действительно, все три последние ночи мы провели в поле, исполняя различные поручения.

Через три минуты я уже стоял у ставки генерала Шатилова, ожидая приглашения войти. В полотняную дверь, подбитую башлычным сукном, пробивался тоненький луч света и доносился говор нескольких человек, по-видимому, серьёзно толковавших о чём-то. [902]

— Войдите, — послышалось наконец оттуда.

Я приподнял полу палатки и, попав из темноты в ярко освещённое пространство, не смог сразу разглядеть присутствующих.

— Здравствуйте! — проговорил у меня над ухом тот же грубый, но симпатичный голос, который пригласил меня войти, и в ту же минуту я почувствовал сильное пожатие громадной руки. Это был наш начальник отряда генерал Шатилов.

Я поклонился и наконец мог осмотреться: в маленькой ставке, устланной коврами, стояла походная кровать, два стула и маленький столик, на котором валялись карты окрестностей Карса. В палатке, кроме меня, сидели и стояли командиры Гурийского и Абхазского полков, генерал Рыдзевский, начальник артиллерии нашего отряда подполковник Проценко и старший дивизионный адъютант штабс-капитан Шатилов.

— Ну-с, поздравляю вас, — обратися снова ко мне генерал, — сегодня штурм; я думаю, вы рады?

— Очень рад, ваше превосходительство, давно бы пора, — отвечал я, — да и все, мне кажется, будут рады.

Весть эта поразила меня своею неожиданностью, но вместе с тем и чрезвычайно обрадовала. Стоянка под Карсом была очень тяжела, и в штурме мы видели единственный исход из нашего положения. Правда, каждый сознавал всю опасность эскалады: рассказы о штурме Муравьёва, когда под стенами этой крепости мы потеряли до 12.000 убитыми и ранеными, рисовали в нашем воображении мрачные картины; но легче было умереть или быть раненым, нежели продолжать блокаду при тех условиях, в каких находились мы. Словом, штурм был неизбежен, и чем раньше приходилось испить эту чашу, тем лучше.

— Выступаем мы через полтора часа; вы станете со своею командой в голове колонны и поведёте нас на Карадаг тою дорогой, которую генерал Рыдзевский считает лучшею; вы знаете её?

— Точно так, ваше превосходительство, знаю.

— И не заблудитесь?

— С зажмуренными глазами проведу к самому Карадагу, ваше превосходительство.

— Ну, я надеюсь на вас, да вы, впрочем, и сами это знаете. [903]

Я поклонился.

— Нынешняя ночь будет для нас, по всей вероятности, последним испытанием. Я вполне ценю вашу службу во вемя блокады и постараюсь, чтобы вы получили достойную награду... Ну, пока до свидания, Господь да благословит вас!

Я ещё раз пклонился и вышел из палатки.

— Кончите распоряжения, зайдите ко мне... — шепнул мне генерал Рыдзевский, когда я был уже за дверью.

Скорыми шагами направился я к себе, ощущая какое-то особенное, совершенно новое волнение. Передать то, что я чувствовал, очень трудно: это было и ожидание предстоящей опасности, и мысль о грандиозности имеющего совершиться через несколько часов великого события, и приятное ощущение удовлетворённого самолюбия вследствие похвалы уважаемого начальника, и, наконец, горделивое сознание возложенной на меня серьёзной обязанности быть колонновожатым.

До этой ночи мне уже пришлось быть в восьми или девяти сражениях и не упомню во скольких мелких стычках, перестрелках, набегах, но никогда я не испытывал ничего подобного. Это, впрочем, и вполне понятно: сегодня ночью должна была, по нашему мнению, решиться участь кампании на малоазиатском театре военных действий, да, сверх того, удайся штурм — и мы могли бы со спокойной совестью сказать, что окончили свою задачу, а вместе с тем являлась надежда уцелеть и возвратиться на родину; случись неудача — и... Бог знает тогда, что будет... Ночное дело — задача трудная, управлять людьми почти нельзя: малейшая оплошность — и всё дело может погибнуть...

Течение моих мыслей было прервано тем, что я почти наткнулся на свою палатку... По лагерю нёсся уже гул войск, приготовлявшихся к битве; в каждой палатке светился огонёк, только в охотничьем уголке всё ещё было тихо, всё спало, утомлённое последними днями; даже долговязая фигура дневального, неподвижно вытянувшаяся при моём приближении, казалась заснувшею.

Я с минуту простоял молча: мне жаль было нарушать сладкий сон моих беззаветных удальцов. [904]

«Для многих из вас эта ночь будет последнею...» — неотвязно вертелось у меня в голове, и я всё стоял, не решаясь прервать мира, тишины и спокойствия в моём маленьком лагере, приютившемся на отшибе, как раз над карс-чайским обрывом. Жалко стало мне моих любимцев, и я не заметил, как на глазах моих навернулись слёзы...

— Дневальный! — крикнул я, с трудом заставив себя наконец произнести это слово.

— Чего изволите, ваше благородие?

Долговязая фигура выросла перед самым моим носом.

— Буди людей, вели одеваться, а фельдфебеля послать ко мне.

— Слушаю, ваше бдагородие.

— Ступай.

Дневальный ловко повернулся налево кругом, приставил «по уставу» ногу и тогда уже замаршировал к тёмным палаткам.

— Вставать, вставать! Пошёл, выходи! — раздался через минуту его громкий голос.

Я вошёл к себе в землянку, зажёг лампу и с помощью денщика Хасана начал собираться.

Застегнув пальто на все пуговицы и подтянув по возможности туже кожаный ремень, на котором висел револьвер, я обмотал шею шарфом, старательно переобулся и тогда уже принялся за осмотр оружия. Сабли я не любил и предпочитал ей револьвер, которым можно действовать не только грудь с грудью, но и на некотором расстоянии. На моё несчастье, в наличности у меня оказалось всего пять патронов: бегать по лагерю отыскивать их было уже поздно; пришлось, кроме револьвера, захватить и турецкую винтовку, бывавшую уже иногда в употреблении.

Вошёл фельдфебель. Я объявил ему о штурме и приказал приготовить команду.

— Чтобы через полчаса у тебя, Сопляков, всё было готово! — крикнул я ещё раз, когда он уже вышел от меня.

— Слушаю, ваше благородие, — донёсся издали его приятный певучий бас.

Осмотрев себя ещё раз и убедясь, что всё на месте, я приказал Хасану будить моих помощников, а сам отправился к Рыдзевскому. Пока я сидел у себя в [905] палатке, на высокое, покрытое редкими облачками небо успела выйти роскошная азиатская луна. Трава, покрытая густым инеем, светилась и переливалась сотнями разноцветных огней; шаги звонко, твёрдо отдавались в морозном воздухе; с Чалгаурских высот долетел крик орла... «Это к хорошему орёл кричит», — подумал я как-то бессознательно, напрасно стараясь припомнить исторический рассказ о том, как в каком-то сражении появился орёл, и главнокомандующий, воспользовавшись этим, воодушевил свои войска и одержал победу.

Я повернул голову направо и увидел карсские форты: мрачно и грозно чернели они на светлом фоне неба и разом вывели меня из задумчивости; «предчувствуют ли они, что сегодня мы прервём их спокойный сон, что укрепления их обагрятся кровью?..»

Странным, невероятным покажется, что в подобные минуты всецело отдаёшься общим интересам, то есть волнуешься и беспокоишься только об общем успехе дела, совсем не думая о себе, а между тем это так. Личная опасность кажется в это время такою мизерною, такою ничтожною сравнительно с грандиозностью предприятия, что даже в голову не приходит подумать о себе; а если иногда и мелькнёт: «А скверно будет, если ноги оторвёт или руку...» — то сейчас же и исчезает пред более крупными соображениями, что «если турки предупреждены о нашем нападении да встретят нас из засады залпами, да потом сомнут?..» и т. д.

Чу! рявкнула осадная пушка, и даже отсюда слышно, как пятнадцатипудовый снаряд её летит в Карс... Может быть в эту минуту кто-нибудь распростился с жизнью или искалечен, лежит в крови и чувствует... не боль раны, а то, что вместе с раздробленными и разбитыми членами разбились и все мечты его, разбилась вся жизнь... А в солдатских палатках гул и какой-то смутный ропот голосов всё усиливается и усиливается...

— Ваше превосходительство, можно войти? — окликнул я, подходя наконец к ставке генерала Рыдзевского.

— Входите, входите; я вас жду.

Внутренность помещения, в которое я вступил, была почти та же, что и у начальника отряда, в глаза бросалась только масса книг и ещё, пожалуй, большая масса коробок с [906] конфетами и леденцами. Генерал был страстный охотник до сладкого: иногда в разгар боя вынимал он из кармана кругленькую коробочку с монпансье и с аппетитом грыз леденцы.

— Что это вы охрипли?

— Простудился должно быть, ваше превосходительство.

Голос у меня действительно почти пропал и, несмотря на все мои усилия, из горла вырывались только неясные, дикие звуки, то шипящие и еле слышные, то резкие и пронзительные до невозможности.

— Ну, нате-ка вам от меня лекарство, мущина с детскою рожицей (так прозвал меня Рыдзевский, убедясь, что я «могу командовать охотниками», как он выражался), — и он подал мне маленькую жестянку с леденцами.

Такая ласка любимого начальника окончательно растрогала меня, тем более, что генерал этот всегда в высшей степени сурово обращался с нами.

— Значит штурм сегодня, — начал он после некоторого молчания. — Дело серьёзное... Нам дана инструкция только демонстрировать (он с досадой махнул рукой) против Карадагских высот... но я уверен, что мы будем их штурмовать... иначе быть не может...

Он задумчиво опёрся о стол и несколько секунд помолчал.

— Да!.. если мы пойдём на штурм, то ваша команда должна взять Зиарет {1}. — Тон его голоса стал мягок и как-то мечтателен. — Лезть вам туда придётся по лестницам... Вы видели, какие лестницы я приготовил? — прибавил он вдруг, быстро взглядывая на меня.

— Видел, ваше превосходительство.

— Вас конечно убьют сегодня, — неожиданно проговорил генерал, и голос его сразу перешёл в суровый тон; он отвернулся, и мне показалось, что слеза блеснула на его глазах... — Так вы назначьте несколько человек, которые должны будут после вас принимать команду один за другим.

— Слушаю, ваше превосходительство.

— Больше ничего... Ступайте! — проговорил вдруг он начальническим тоном и как будто рассердясь.

Я поклонился и вышел. [907]

Луна, пока я был у генерала, скрылась за набежавшим облачком, и окрестности утонули в глубоком мраке. Я почти ощупью добирался до своей палатки и крепко сжимал подарок генерала.

«А ведь пожалуй и вправду убьют!» — подумал я, и эта мысль в первый раз пришла мне в голову.

Как уютна и хороша показалась мне моя землянка, когда я возвратился в неё! Как не хотелось покидать её и выходить опять на темноту и мороз!

— Тхоржевский, ты пришёл? — послышался у двери весёлый, почти детский голос.

— Пришёл, пришёл, входи, голубчик! — отвечал я, невольно улыбаясь, так задушевно симпатичен был голос спрашивавшего.

Через минуту в мою нору влез молоденький толстенький офицер, придерживая одною рукой громадную азиатскую шашку. На вид ему нельзя было дать больше шестнадцати лет: его полное лицо, откровенные серые глаза и большие толстые губы придавали его лицу до того детски наивное выражение, что никто, глядя на него, не поверил бы, что этот мальчик с самого начала кампании служил в охотниках и много уже выдержал сражений и партизанских приключений.

Это был мой младший помощник, прапорщик барон Менгден.

— Здравствуй! — воскликнул он, крепко пожимая мою руку. — На штурм?

— Да, на штурм.

— Эка, чёрт, досада! Знал бы раньше — выспался бы хоть!.. — и он нетерпеливым жестом сбил свою фуражку на затылок.

— Да ты что же делал-то?

— А вот, чёрт дёрнул, в карты играл...

— И проигрался конечно?

— Проигрался!.. — он беззаботно махнул рукой и улыбнулся, как бы прося снисхождения.

— И много?

— Ну, чего пристал — много? много? Всё, что было, — вот сколько! А ты лучше скажи, что штурмовать-то будем?

— Рыдзевский говорит Зиарет; знаешь, башня-то на Карадаге?.. [908]

— Так!.. Дело скверное!..

— Ты думаешь?

— Ещё бы! Башню штурмовать — не траншею брать... Это, брат, по-моему значит, мы с тобой последние часы доживаем...

— Вот и Рыдзевский то же сказал: приказал назначить, кто после меня команду принимать будет.

— Да, брат, на живот рассчитывать больше нечего!.. А жаль, по правде сказать... самого себя жаль!.. Да ничего не поделаешь, ибо сказано: «до последней капли крови... при осадах, блокадах и штурмах крепостей»...

— Ну, однако вот что: если уж и ты погибель нам сегодня пророчишь, так убирайся вон: я письмо к матери напишу; никогда не писал перед сражением, а сегодня должно быть надо...

— Я тебе мешать не стану, я тут посижу, а то у меня в палатке одному тоска, страсть!..

Он прилёг на дерновом диванчике, облокотясь на локоть, и задумчиво уставился на потухающие уголья очага, а я вытащил из чемодана клочок бумаги и стал писать к матери.

Кончив это письмо, я взял самый лучший лоскут бумаги, какой только мог отыскать в своём чемоданчике, и написал генералу Рыдзевскому:

«Ваше превосходительство!

Вы больше, чем кто-нибудь, знаете, честно ли я отоносился к своему долгу. Вы не подумаете, что я хвастаюсь, потому что если вы получите это письмо, меня не будет уже в живых.

На смерть я иду вполне сознательно, почти наверняка: вы сами сказали, что меня убьют; но чувство, что я делаю то, что надлежит всякому хорошему солдату, даёт мне силы идти на это спокойно. Я был бы теперь вполне счастлив, если бы знал, что моя старуха-мать, не имеющая никаких средств к жизни, будет хоть чем-нибудь обеспечена. Ваше превосходительство, вспомните мою службу и, если представится случай, выхлопочите ей какую-нибудь пенсию. Я уверен, что вы это сделаете.

Теперь ещё одно слово. Пользуясь правом несуществования, я могу выразить вам всё моё искреннее и глубокое [909] уважение и искреннюю, чисто сыновнюю любовь, которую вы возбудили во мне и всех моих подчинённых вашею храбростью и добротой по отношению к нам. Если б я был жив, то не мог бы выразить вам моих чувств: дисциплина не позволяет этого; да если б и выразил, то вы могли бы не поверить, а мёртвому льстить уже не зачем.

Прощайте, ваше превосходительство, дай вам Бог долго, долго водить войска на славные победы.

Поручик Тхоржевский.»

Написав последнее слово, я вложил оба письма в конверты, написал адреса и крикнул Хасана. Он явился в палатку совсем готовым: на боку у него висел турецкий револьвер, а в левой руке он держал турецкую же винтовку.

— Куда это ты собрался?.. Разве я тебе приказывал?

— Ваше благородие, дозвольте... Завсягды с вами... Остальный раз!..

В голосе его слышались слёзы.

— Вздор, ты остаешься дома; у тебя тут дело важнее будет... Вот тебе два пакета: если меня сегодня убьют, то одно отправь к моей матери...

— К родительнице? — тоном упрёка не то переспросил, не то поправил он меня.

— Да, да; а другое отдай сам из рук в руки генералу Рыдзевскому. Только смотри, глупостей не наделай: если тебе скажут, что меня убили, — не верь, и когда наверное уже узнаешь, тогда только посылай; понял?

— Понял, ваше благородие.

— Ну, ступай.

— Генерал прислали, чтобы охотников вести, ваше благородие.

— Хорошо, скажи сейчас... Ну, Менгден, едем...

Менгден медленно поднялся, поправил фуражку:

— Ну, прощай, землянка, должно не увидимся больше...

На тележке привезут!

Пропел он трагикомическим голосом и, быстро повернувшись, вышел из палатки. [910]

Я ещё раз попробовал спуск курка у револьвера, моего верного спутника, уже не раз выручавшего меня в критические минуты, и шагнул из землянки.

Луна снова вышла из-за облаков и сияла теперь во всём своём величественном блеске. Охотники, построившиеся у палатки развёрнутым фронтом, безмолвно ждали моего выхода; Менгден стоял уже, вытянувшись, на своём месте в строю, сразу превратившись из товарища в подчинённого. Мой старший помощник Хрусталев скомандовал «на плечо». Я подошёл к людям:

— Здорово, ребята!

— Здравия желаем, ваше благородие.

— Поздравляю вас со штурмом.

— Покорнейше благодарим, ваше благородие.

— Желаю вам завтра в Карсе турецким пловом закусывать.

— Покорнейше благодарим, ваше благородие.

— Направо, ряды вздвои, шагом марш!

Твёрдо ударили солдатики ногой, звонко отдался могучий шаг по промёрзлой земле, и бойко, молодцевато пошла моя команда на сборный пункт к телеграфной линии.

Абхазские и гурийские батальоны выстроились уже вдоль походного телеграфа, и мы, проходя мимо них, взяли на плечо, отдавая честь знамёнам и старшим начальникам.

Проведя своих вперёд, я перестроил их во взводную колонну и дал оправиться.

— Ну, покури, ребята, кто хочет: тронемся, тогда до самого взятия крепости курить нельзя будет.

Солдаты закурили «цыгарки», а мы отошли в сторону и расселись на валу траншеи.

— Как ты командовать будешь? — обратился ко мне Хрусталев, — у тебя совсем голос пропал.

Голос у меня действительно испортился окончательно, вместо слов вылетало какое-то шипение и свист.

— Ах, да, да, я было и забыл: в случае, если меня убьют, команду примешь, Хрусталев, ты, за тобой Менгден, а за ним фельдфебель и унтер-офицеры по старшинству взводов. Менгден, предупреди пожалуйста об этом людей. А тебя, Хрусталев, я попрошу идти рядом со мною: я тебе буду говорить, что хочу скомандовать, а ты уже передавай вслух... [911]

— Вы что это курить вздумали!? Погасить сейчас все папиросы и трубки!.. Было, кажется, сказано, чтобы не курить!.. — раздался вдруг чей-то крикливый голос.

Я вскочил и подбежал к охотникам, так как сердившийся начальник обращался к ним.

— Вы что это позволяете делать? — напустился всадник и на меня.

Вглядевшись, я наконец узнал говорившего.

— Господин полковник, — начал я, взяв под козырёк, — курить воспрещено, когда мы выступим вперёд, а здесь в черте лагеря, по-моему, покурить даже необходимо; потом всю ночь поститься придётся, на этом основании я и позволил им курить.

— Ну, делайте, как знаете! Только я отвечать за это не стану... — досадливо докончил он и отъехал прочь.

— А сердит, братцы, страсть!.. — чуть слышно заметил кто-то из солдат.

В этот момент ко мне подъехали Шатилов и Рыдзевский, я скомандовал «на плечо».

— Командуйте «ружья вольно» да и с Богом.

— Ружья вольно, равнение направо, шагом марш! — скомандовал за меня Хрусталев, и мы двинулись.

Обнажились солдатские головы, замелькали руки, творящие крестное знамение.

— Кого-то Господь сподобит, братцы, сегодня живот свой положить, — слышится в рядах чей-то шёпот.

Генералы наши с двумя казаками поехали вперёд, за ними двигалась моя команда, а за нами уже Абхазский и Гурийский полки с артиллерией; позади каждого батальона несли штурмовые лестницы, что придавало колонне особенный, торжественно мрачный вид.

— Ваше благородие, — подскакал ко мне казак, — генерал вам коня прислали, приказали к ним подъехать.

И он, ловко соскочив с седла, подал мне лошадь.

Через минуту я уже был около генералов.

— Чего изволите, ваше превосходительство? — приложил я руку к козырьку, обращаясь к Рыдзевскому.

— Мы по этой дороге едем?

— Так точно, ваше превосходительство.

— Ну, хорошо, поезжайте с нами.

Я придержал несколько свою лошадь и, отпустив начальство шага на два, поехал вслед за ними. [912]

Дорога была ровная, хорошая, почти без камней; не только люди, но и артиллерия двигалась по ней почти без шума. Луна, то выглядывая, то прячась в облака, освещала путь своим мертвенно спокойным светом ровно настолько, насколько это было нужно, чтобы не сбиться с дороги. Лучшей ночи для штурма нельзя было и желать: вперёд можно двигаться безо всякого затруднения, и вместе с тем солдат, одетых в серые шинели, нельзя было разглядеть даже в нескольких шагах.

Кругом царила почти мёртвая тишина, изредка прерываемая пушечным выстрелом из Карса или с наших осадных батарей, и тогда было слышно, как снаряд, подобно паровозу, долго-долго рокотал в воздухе, летя к цели, затем доносился гул взрыва, не менее сильный, чем сам выстрел, и снова воцарялась торжественная тишина.

«А ведь не догадываются они, никак не догадываются...» — думал я, и с этой мыслью начал дремать. Я чувствовал, что засыпать не следует, употреблял нечеловеческие усилия, чтобы преодолеть дремоту, и всё-таки засыпал...

— Ваше благородие, а ваше благородие, — перебил меня казак, — генерал вас требуют...

— Поручик Тхоржевский, поручик Тхоржевский, поручик Тхоржевский!.. — долетел в то же время рассерженный голос Рыдзевского.

В миг я оправился и подлетел к нему.

— Поручик Тхоржевский, поручик Тхоржевский!.. — закрыв глаза, продолжал повторять генерал тем же голосом и тоном, делая вид, что не замечает меня, хотя я уже стоял давно перед ним и несколько раз повторял: «Чего изволите, ваше превосходительство».

— Ах, вы здесь!.. Где это вы всё пропадаете!.. Сколько по-вашему отсюда до Карадага?

Я взглянул вперёд; грозные скаты фортов, казалось, были совсем рядом.

— Версты полторы, ваше превосходительство.

— Вздор с просонья мелете! — вспыхнул он, — по-моему, вёрст пять ещё осталось!

Я ещё раз осмотрелся.

— Никак нет, ваше превосходительство, полторы версты, больше не будет: вот этот холмик изволите помнить? С него идёт поворот на горную дорогу. [913]

— Ну, ладно, ступайте!

Шёпотом передали команду, и отряд начал занимать позицию, перестраиваясь в боевой порядок. Артиллерия выехала на позицию. Войскам дали стоять вольно, но громко разговаривать, шуметь и курить строжайше воспретили.

Мы все разлеглись по земле, сбившись в кучи, чтобы хоть чем-нибудь защититься от донимавшего нас холода, особенно зябли ноги.

Прошло с час. Вдруг откуда-то издалека долетело чуть слышное «ура!» и загудели глухие выстрелы; ещё прошло несколько минут — и всё пространство между Хафисом и Карадагом вспыхнуло огоньками ружейных и артиллерийских выстрелов, как искуссно подожжённый фейерверк; дружное раскатистое «ура!», рокотавшее непрерывною волной, смешивалось с громом выстрелов, непоминало отдалённый вой морской бури.

Скоро и Карадагские высоты приняли участие в бою, бросая свои чудовищные снаряды куда-то на юго-восточную сторону.

Генерал Шатилов, рассчитав, что для демонстрации настал самый удобный момент, приказал нашей артиллерии открыть огонь по Арабу и Карадагу.

Несмотря на темноту, после 3—4 выстрелов гранаты наши начали падать на неприятельские укрепления. Турки растерялись от этой неожиданности и открыли во все стороны самую беспорядочную стрельбу: гранаты их то значительно перелетали, то недолетали; неприятель, очевидно, даже приблизительно не знал, где находится наша пехота.

Смотреть на всё происходящее было в высшей степени интересно, но натура брала своё: сон продолжал клонить меня непреодолимо, а ноги начинали мёрзнуть до нестерпимой боли. Заключив из происходившего, что мы ещё не скоро двинемся с нашего места, я решился соснуть до начала настоящего дела.

Многие солдаты давно уже предупредили меня и испускали богатырский храп, забыв и холод, и голод, и предстоявший штурм.

Чтобы хоть немного согреть ноги и предохранить их от серьёзного обморожения, я приказал снять с себя сапоги, натереть ноги водкой, к счастью оказавшейся у одного из офицеров, и обвязать их башлыком. Менгден уступил [914] мне свою бурку, и я, завернувшись в неё, растянулся на земле.

Через минуту я уже спал крепчайшим сном... И снился мне жаркий июньский день, родная деревня, где я провёл своё детство, бегая за грибами в густую берёзовую рощу, большой тинистый пруд, над которым я проводил целые дни, удя карасей... Я ещё совсем маленький и лежу в своей чистенькой кроватке, должно быть уже очень поздно, потому что солнце поднялось так высоко, что его не видно из моего окошка; в комнату врывается свежий лесной воздух и щебетанье птиц; я с наслаждением потягиваюсь на своём матрасике, а мать с нежностью нагнулась надо мной и говорит: «Вставай, вставай, голубчик, пора...»

— Вставай, вставай! — звенит к меня в ушах, но голос её как-то изменяется. — Да вставай что ли!...

Я открыл глаза и не сразу мог понять, где я и что со мною происходит; сон и действительность были так диаметрально противоположны, что потребовалось по крайней мере две минуты для приведения мыслей в порядок.

— Вставай же, вставай скорее, иди к генералу! — повторял Менгден, расталкивая меня изо всех сил.

Было уже, надо полагать, очень поздно или, вернее, рано, потому что луна скрылась уже за горизонтом, и в воздухе распространился тот неясный полусвет, который предшествует утренней заре; восток чуть начинал бледнеть; выстрелы и крики почти смолкли, только изредка то на Арабе, то на Мухлисе вспыхивал огонёк и нёсся звук выстрела.

— Взяли Карс? — спросил я Менгдена, поспешно натягивая сапог.

— Ничего не известно. Скорей иди...

— Послать Тхоржевского! — раздался в то же время голос генерала.

Я вскочил на ноги и бегом побежал на зов.

— Чего вы всё исчезаете? Где вы были?

— Заснул, ваше превосходительство!

— Заснул! Я вас после дела под арест посажу!.. Целый час все его дожидаются.

Только тут я заметил, что вокруг него стояли все командиры батальонов.

— Дело вот в чём, — продолжал генерал, — кутаисцы взяли Карадаг... [915]

— Неужели?!.. — перебил я, не выдержав нахлынувших чувств.

Но генерал, сверх ожидания, не рассердился и, как будто не расслышав моего неуместного восклицания, продолжал:

— Сейчас с этим известием прискакал казак от генерала Алхазова с просьбой идти им на смену, но мы сами умеем брать неприятельские укрепления, и поэтому генерал Шатилов поручил мне штурмовать Араб. Распорядимся мы с этим следующим образом: вы, капитан, — обратился он к командиру 3-го батальона абхазцев, — с батальоном пойдёте прямо на траншею, соединяющую Карадаг с Арабом: там нет ни наших, ни турок. Пройдите её и лагерь, расположенный за ней, и станьте над спуском к городу. Старайтесь пройти так, чтобы турки не заметили вас с Араба; но во всяком случае, увидят ли они ваше приближение, будут ли стрелять в вас, встретите ли вы, сверх чаяния, кого-нибудь в траншее, «ура» отнюдь не кричать, а продолжать идти в полнейшей тишине; если же это окажется невозможным, то лучше остановитесь и ждите подкреплений, но Боже вас сохрани стрелять или кричать «ура»! Дойдя до указанного места, займите весь скат, обращённый к городу. На обязанности вашей будет не допускать к Арабу из города никаких подкреплений, а в случае, если мы возьмём Араб, задержать бегущего к городу неприятеля. Поняли вы меня?

— Никак нет, ваше превосходительство, не совсем, — отвечал капитан.

Генерал повторил всё ещё раз, прибавил даже несколько разъяснений, но уже видимо раздражённым голосом.

— Да вот что, проводите-ка, поручик, батальон до траншеи, — обратился он ко мне.

— А как же охотники, ваше превосходительство?

— Вы доведёте батальон только до траншеи, там капитан один найдёт дорогу; а сами останьтесь и дождитесь вашей команды, я её сам поведу вслед за батальоном. Ну, слушайте дальше: я полагаю, что Араб с фронта неприступен; поэтому вы, как только подойдёт ваша команда, ведите её тоже через траншею, потом заверните левым плечом и, поравнявшись с горжей, прямо бросайтесь на «ура». Всё это надо проделать так тихо, чтобы турки до [916] самого «ура» ничего не слыхали и не видали. 1-й батальон абхазцев и 2-й гурийцев будут двигаться вслед за вами шагах в пятистах, и как только услышат ваше «ура» внутри форта, бросятся на него с фронта. Слышали вы меня, господа? — обратился он к нам.

— Слышали, ваше превосходительство, — отвечали мы.

— Все ли меня поняли?

— Все, ваше превосходительство.

— Отлично! А вы, — обратился генерал к командиру 2-го батальона абхазцев, — в атаку бросайтесь только в крайнем случае. Ну, кажется, всё?!.. 3-й батальон — с Богом!

Я и капитан раскланялись и направились к 3-му батальону.

— А вы хорошо знаете дорогу? — спросил меня мой спутник.

— Хорошо, хорошо, капитан, не беспокойтесь! К самой траншее вас подведу.

В эту минуту мы поравнялись с моею командой.

— Ну что нового? — подбежал ко мне Менгден.

— Идём на штурм, голубчик, да только не на Зиарет идём, а на Араб: Карадаг уже кутаисцы взяли.

— Врёшь!? — воскликнул он недоверчиво и даже за руку схватил меня. — Не может быть!

— Верно!

— Ну, молодцы!!!... — произнёс он с неподдельным восторгом. — Надо отдать им дань уважения! — И он, сняв шапку, низко поклонился черневшемуся впереди Карадагу, где, как мы предполагали, сидели уже кутаисцы.

— Да куда же ты идёшь?

Я наскоро объяснил ему, в чём дело, и приказал команде не двигаться с места до прихода генерала.

Наконец мы поравнялись с 3-м батальоном, капитан скомандовал «ружья вольно», и мы тронулись вперёд.

Я шёл шагов на пять впереди батальона по дороге, ведшей в Карс через подошву Карадага. Люди шли превосходно: полным, ровным шагом и вполне спокойно; я и не заметил, как мы поравнялись с первою линией ложементов, опоясывавших подошву Карадагских высот. Неприятеля в них не оказалось. Это обстоятельство подтверждало весть о занятии Карадага. Отсюда, бросив дорогу, приходилось сворачивать несколько левым [917] плечом и идти посреди ската ската горы, имевшего форму лощины; ещё несколько минут — и мы начинаем подниматься на скалу, а восток, между тем, бледнеет и бледнеет... Надо торопиться, а тут подскакивает адъютант и передаёт приказание дождаться генерала. Батальон остановился.

— Чёрт его знает! — говорит генерал, подъезжая ко мне, — может быть этот казак просто переврал название форта!.. Вот что: выберите-ка из ваших охотников человек трёх и пошлите их на Карадаг: если там наши, пусть предупредят их, что сейчас пойдём мы, чтобы нас за турок не приняли; если же они встретят турок, то пускай выстрелят три раза.

Команда в это время уже поравнялась с батальоном, я подошёл к ней:

— Кто желает, ребята, слазить вон на эту гору, узнать, кто там — наши или турки?

Из фронта разом вышло человек пятнадцать.

Я отобрал трёх, из которых помню теперь одного — татарина Байбекова, и рассказал им, что они должны были сделать.

— Ну, с Богом! — окончил я.

Любо было посмотреть, как быстро, чисто с кошачьею ловкостью, полезли мои молодцы по отвесным скалам Карадага; через мгновение они скрылись во мраке.

— Ну, эти, надо полагать, скоро долезут! — заметил Рыдзевский. — Одно, что меня страшит, — боюсь, лестницы коротки у нас... Не хватит до верха... Как вы думаете, возьмём мы Араб? — вдруг совершенно неожиданно обратился он ко мне.

— Возьмём, ваше превосходительство.

— Идите однако дальше, да скорее, а то поздно будет — светает уж!..

Опять тронулся батальон, опять слышен топот тысячи ног, но путь делается всё труднее и труднее; скат поднимается всё круче, люди должны напрягать все свои силы, чтобы подаваться вперёд; тишина сменяется сапом и кашлем, чаще и чаще из-под ноги вырывается камень и с шумом катится вниз.

Вот мы уже поднялись более, чем на половину высоты, тёмные брустверы Карадага и Араба рельефно рисуются [918] на значительно побледневшем небе; с минуты на минуту ждёшь — вот-вот неприятельский часовой заметит наше приближение, и затрещат тогда залпы, загудят пушки, со стоном начнут падать люди... Но всё пока тихо, тишина эта начинает даже становиться подозрительною: не может же быть, чтобы они до сих пор ничего не слышали... Да наконец странно и то, что оба форта сохраняют полнейшее спокойствие: если бы на Карадаге были кутаисцы, они наверное бродили бы по валу, слышен был бы их говор, а то тихо, как в могиле; с другой стороны, неужели турки, занимая Араб, не постарались бы прогнать наших артиллерийским онём?..

«Что-нибудь да не так! — думал я. — Или наши и не думали брать Карадага, и там турки, или уж на Арабе сидят наши».

В это время мы уже почти поднялись на самую высоту и двигались по седловине к центру траншеи, так что оба укрепления были у нас на флангах.

«А в славную западню попадём мы, если нас с Карадага да с Араба встретят залпами», — мелькало у меня в голове, но не успела ещё эта мысль достаточно созреть, как над самою моею головой загудела громадная бомба, пущенная с Мухлиса; горевший в ней столин указывал путь её полёта... Я начал следить за ней: она взвилась сначала высоко-высоко, потом на секунду как бы остановилась на месте и затем стала быстро падать вниз. Взоры всей колонны устремились на неё, выжидая, где она упадёт. Нескончаемо длинен показался мне этот момент; наконец, постепенно ускоряя своё падение, она с шумом хлопнулась на Зиарет, раздался оглушительный треск взрыва, и слышно было, как завыли осколки, разлетаясь во все стороны.

— Ишь, должно, плохо пришлось: в свою крепость палить зачал! — заметил шёпотом позади меня какой-то солдат.

Итак, сомнений больше нет — на Карадаге наши!.. Точно гора с плеч свалилась; на сердце сразу стало хорошо и спокойно.

Между тем до траншеи оставалось не более ста шагов; я махнул рукой, люди остановились.

— Где командир батальона? — обратился я к передним.

— Они здесь, в середине. [919]

— Попросите его сюда.

— Что такое? — протолкался капитан из рядов.

— Вот та траншея, которую генерал приказал вам пройти. Теперь, я думаю, вы одни дорогу найдёте.

— Найду, найду!

— Ну так дай вам Бог всего хорошего, идите да помните приказание генерала.

Мы пожали друг другу руки и расстались; он повёл батальон вперёд, а я остался ожидать своих охотников. Они двигались не далее, как в ста шагах за батальоном во взводной сомкнутой колонне. Генерал в тёплом пальто, в меховой шапочке, засунув руки в рукава, шёл впереди, понуря голову, тяжело шлёпая большими кожаными калошами. Вместо всякого оружия на боку у него в кожаном чехольчике болтался крошечный револьвер.

Чего-чего не вспомнил я в эти минуты, пока команда моя проходила расстояние в сто шагов, разделявшее нас!.. Вспомнил я и далёкое счастливое детство, и доброго давно уже умершего отца моего и мать, родную деревню нашу, родных, друзей, и Бог знает чего не прошло в памяти за этот краткий промежуток времени... И как вдруг захотелось мне жить, захотелось ещё раз испытать всю сладость спокойной мирной жизни... Каким нежным, заманчивым колоритом подёрнулось всё моё прошлое! Ни разу ещё я не испытывал такой жажды жизни. «Ещё бы раз, только один бы раз обнять старуху-мать, ещё раз взглянуть на наши родные поля и леса, горы и реки... и тогда уже умереть...»

— Ура-а-а!

Тр-р-р-рах!

— Ах! Ай, ой!

— Ой, ой, ваше благородие!

Я остановился, как вкопанный, и с удивлением глядел вокруг: 3-й батальон кричал «ура!», исчезая за траншеей; сонный, молчаливый бруствер Араба сверкал вспышками ружейного огня; пули, летевшие целою массой, гудели буквально, как разъярённый пчелиный рой. В моей команде упало несколько человек; люди было подхватили «ура!» 3-го батальона, но мы в минуту водворили тишину.

Кутаисцы кричали за своими валами, абхазцы и гурийцы [920] тоже лезли уже вверх. Кто-то словно дёрнул меня за полу — это пуля пробила пальто...

Генерал стоял напротив меня и, тяжело дыша, глядел куда-то в даль...

«Что делать? Зайти с тыла поздно, с фронта неприступные валы, — мелькало у меня в голове, — дело пропало! Но отступать ведь нельзя: прежде чем отойдёшь на безопасное расстояние, ободрившиеся турки перебьют нас на выбор... Так лучше умереть впереди, на валу укрепления, нежели при отступлении!»

Весь этот ряд мыслей прошёл в моей голове много-много в течение полуминуты.

— Ваше превосходительство, всё равно уж теперь, позвольте на «ура!» — обратился я к генералу. Просьба эта логически вытекала из предыдущих моих соображений.

Генерал пристально посмотрел на меня и с секунду молчал.

— Ну, на «ура!», так на «ура!», с Богом! — произнёс он наконец.

По-видимому, у него в голове промелькнули те же мысли, что и у меня.

— Урраа! Ураа, ребята! — закричал я, выхватив револьвер; винтовку я уже давно бросил, — Ура! Бей турок!

— Урррааа! — заревели солдаты и бегом бросилисьза мной к брустверу Араба.

Генерал побежал было за нами, но потом я видел, как он остановился, заметно что-то сообразил и повернул назад. Оказалось потом, что он не оставил мысли атаковать Араб с горжи и решился, перехватив абхазцев, направить их на тыл укрепления.

Я приказал стрелять, чтобы помешать туркам целиться. Впереди меня бежал рядовой Кутаисского полка Черноталов, я с каждым шагом догонял его, как вдруг крики «ура» позади меня начали стихать, я оглянулся и увидел, что люди мои не выдержали огня и залегли, завязав перестрелку. Бешенство подступило мне к горлу и захватило дыхание: приходилось возвращаться назад и поднимать людей, а время между тем всё уходило.

— Вставай, вставай! Вперёд! — кричал я осипшим голосом, подбегая к передовым, и, не помня себя от досады, грозился револьвером. — Вперёд, вперёд, всё равно всех [921] перебьют! Вперёд, кричи, чтобы вперёд бежали! — накинулся я на первого попавшегося.

— Вперёд, братцы, вперёд! Ротный вперёд велит! — закричал тот, но за треском и свистом его голос так же, как и мой, затерялся в хаосе звуков.

Я побежал вдоль фронта, поднимая каждого отдельно.

— Пошёл, пошёл вперёд! — кричал я каждому.

— Сейчас, ваше благородие, только ружьё заряжу, — отвечали мне.

Наконец мне удалось поднять человек десять, которые побежали за мной к валу, за ними потянулись другие; через мгновение минутная слабость прошла, и вся команда понеслась вперёд с неудержимой силой. Крики перешли в какой-то дикий рёв и почти заглушили пальбу.

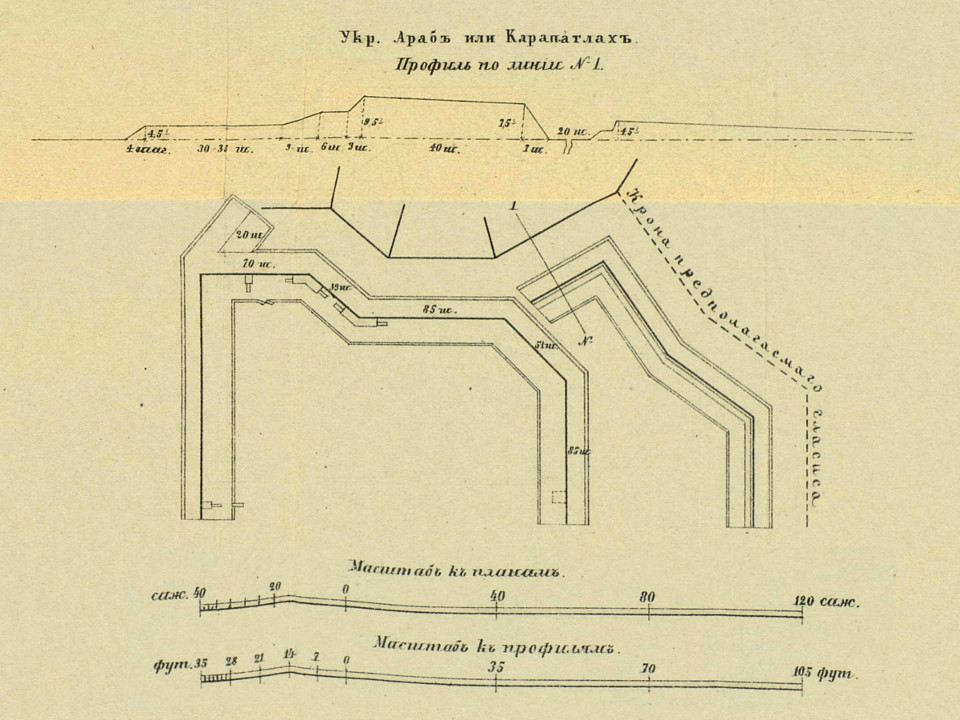

Укрепление Араб или Карапатлах.

Бруствер Араба всё ближе и ближе; остаётся пробежать не более 25 шагов, но сколько ещё раз будет грозить смерть на этом расстоянии!..

Вот и вал. Я попал как раз на угол бруствера, с которого начинался ров, так что мог лезть, минуя это препятствие.

Бруствер высок, крут, но карабкаться по нём всё-таки можно. Слава Богу, значит наше опасение, что с фронта штурмовать нельзя, было напрасно. Значит ещё не всё потеряно. Не дав себе ни минуты перевести дух, я полез по наружной крутизне.

Карабкаясь с неимоверными усилиями, достиг я через минуту половины высоты вала, но тут дернина, за которую я ухватился, сорвалась, и я полетел вниз...

— Ранили, ваше благородие? — раздался над моею головою знакомый голос.

Я начал всматриваться, и только тут заметил, что на самой вершине вала, плотно прижавшись к наружной крутизне, лежит солдат... Оказалось, что это Черноталов, опередивший меня; он, ни на минуту не останавливаясь, бежал вперёд, и таким образом минут на пять раньше других забрался на вал.

— Нет, нет, не ранен, помоги мне взлезть.

Черноталов спустился немного пониже, нашёл точку опоры и протянул мне ружьё.

Я снова полез наверх, но опять оборвался и скатился вниз. [922]

Едва я поднялся на ноги, как передо мной, точно из земли, выросли Менгден и Хрусталев; они бежали рядом: Менгден махал своею громадною шашкой и во всё горло орал «ура», а Хрусталев пробовал забраться на вал, держа в правой руке револьвер.

— Зачем вы, господа, вмессте?.. Разойдитесь! — закричал я им во всю силу своих лёгких.

— Ура! Ура! — закричал Менгден и, размахнувшись шашкой, скрылся во рву; Хрусталев последовал за ним.

Я снова полез вверх и на этот раз удачно: мне удалось наконец добраться до протянутого мне Черноталовым ружья, и через секунду я уже лежал рядом с ним.

Здесь пока нас было только ещё двое; остальные лезли, цепляясь за всякий выдающийся предмет, обрывались, скатывались и опять лезли...

Я осторожно высунул голову за край бруствера и посмотрел внутрь укрепления: как раз надо мной торчало дуло громадного орудия, высоко задрав нос; турецкие стрелки сидели за валом, так что видны были только их ружья, лежавшие на скате бруствера, да руки, а стреляли, не высовывая головы; сейчас же за бруствером торчали верхи конических палаток.

Окончив осмотр укрепления, насколько это позволяли темнота и обстоятельства, я стал помогать Черноталову встаскивать людей; вскоре по крутости бруствера рядом с нами лежало уже до двадцати человек, бросаться за вал с такою горстью было бы риском. Вдруг Черноталов, всё время пристально во что-то всматривавшийся за валом, протянул руку и перетянул к себе за штык турецкое ружьё. Он выждал момент, когда сидевший против него турок выстрелил, и, не дав ему времени зарядить, вырвал из рук винтовку. Пример заразителен: многие начали подражать этой проделке более или менее удачно. Ещё немного погодя кто-то догадался выворачивать из бруствера камни, дёрн и перебрасывать на головы турецким стрелкам... Само собою разумеется, такие проделки мало вредили противнику, но всё-таки распространяли и усиливали между ними панику.

Между тем мало по малу, но не более, как в десятиминутный промежуток времени, на валу набралось человек до пятидесяти. [923]

— Черноталов, — обратился я к своему соседу, — кричи во всё горло, что как только я вскочу на вал, чтобы все разом бросились...

Дав несколько секунд на то, чтобы люди успели передать друг другу это приказание, я решил, что настал удобный момент для серьёзного удара в штыки.

— Ура! — крикнул я что было силы и, схватив Черноталова за руку, вскочил на вал...

Солдаты стеной ринулись за мной, да так дружно, как я даже не ожидал.

Турки сразу прекратили огонь и бросились бежать, толкаясь, сбивая друг друга с ног.

Но тут на одну секунду я сам был ошеломлён: я думал увидеть турок в серых и синих шинелях, а они оказались в новых овчинных полушубках.

«Господи, уж не своих ли мы штурмуем?!» — подумал я, но в ту же минуту мелькнувшая феска вывела меня из сомнения, и я спрыгнул с вала. Мы бежали за неприятелем в двух-трёх шагах, но никто ещё не бил его.

— Бей их, бей, ребята! — кричал я, но все были точно околдованы: никто не трогал бегущих. Тогда я выстрелил одному в спину почти в упор: несчастный упал, широко взмахнув руками, без малейшего стона. Тут началась беспощадная бойня: неприятеля стали бить всем, чем попало, — штыком, прикладом... Выстрелы почти прекратились, только и слышны лязг штыков, стоны, треск прикладов да восторженное, опьяняющее, могучее «ура».

Новый вал, под самым носом, внезапно перерезал нам путь, но это препятствие одолели с маху, с налёта, и побежали дальше... Я ещё свалил одного, прострелив ему голову.

Шагов через двадцать опять вал... «Ура, ура!» и опять карабканье вверх... Вдруг чувствую, что кто-то тянет меня за ногу, оглядываюсь — солдат.

— Ты что это делаешь?

— Ваше благородие, не лезьте... бросьте — этот завал обойти можно...

— Убирайся к чёрту! — прикрикнул я на него, думая, что он врёт, и снова полез к верху; но не успел я добраться до половины, как покатился вниз; смотрю — только что звавший меня солдат стоит, опёршись на ружьё, и дико ворочает глазами. [924]

— Что с тобою?

— Да куда я звал-то вас, ваше благородие... я думал, там наши, а там турки... Я на них неразглядемши-то сунулся... они мне в бок-от и хватили... Ой, ой! Страсть ломит нутро!.. — застонал он.

«Значит он не врёт», — подумал я и, захватив несколько человек, побежал вдоль вала. Не пробежали мы и двадцати шагов, как вал внезапно кончился, и мы прямо наткнулись на толпу турок: какой-то офицер на прекрасном белом жеребце пытался, по-видимому, остановить эту толпу и привести её в порядок; он очутился от меня не далее, как в двух шагах: я выстрелил ему в бок...

— Алла! — крикнул он и, выронив шашку, повалился с седла на землю. {2} Лошадь отскочила к обрыву и, дрожа всем телом, остановилась, как вкопанная. Солдаты, сопровождавшие меня, с криком бросились на неприятеля и в минуту разнесли его на штыках.

Это была последняя горсть защитников Араб-табие, пытавшаяся сопротивляться нашему натиску; большинство бросилось бежать к городу; но здесь они наткнулись на части гурийцев и абхазцев, лично проведённых Рыдзевским через траншею в тыл Арабу, и в диком ужасе начали спускаться к Карс-Чаю по отвесному почти обрыву, который был до того крут, что двигаться по нём можно было только на четвереньках, да и то с большой опасностью... В то же время 1-й батальон Абхазского полка под командой капитана Моисеева давно уже вошёл в укрепление через ров, правее нас, и теперь его люди, перемешавшись с моими, на выбор поражали несчастных беглецов, облепивших скалу, подобно муравьям... Редкий выстрел пропадал даром: стреляли, как на ученье, не торопясь, спокойно, избирая предварительно жертву... Редкому удалось спастись. Целые горы трупов вскоре запрудили узенький Карс-Чай...

Я уже распоряжался, разъезжая верхом на жеребце из-под убитого мною офицера. [925]

— Стой, стой! — раздался вдруг позади меня весёлый голос.

Я оглянулся. На встречу мне бежал Менгден, размахивая окровавленною шашкой; за плечами у него болталась магазинка, а левая рука висела как-то особенно странно. Я спрыгнул с седла, и мы крепко обнялись, у обоих нас на глазах были слёзы...

— Цел? Совсем цел? — спросил наконец он меня прерывающимся от волнения голосом.

— Бог помиловал!

— Ну, а меня слегка зацепило!

И он показал на свою руку.

— Что такое?

— В упор один каналья выстрелил, ну да я его...

И он жестом докончил свою фразу.

— Однако до свидания — мне некогда, а ты займись-ка расстановкой часовых к орудиям.

Я опять вскочил на лошадь и поехал к тому месту, откуда мы ворвались в укрепление. Убитый мною турок лежал в той же позе, раскинув руки, только кто-то успел снять с него феску.

Около входа в укрепление глазам моим представилась необычайная картина: турок, бывших во рву, загнали в угол, окружили и заставили побросать оружие. Здесь, как оказалось впоследствии, распоряжался Хрусталев; он заставил всю эту толпу сдаться и назначил к ней конвой. Потом он мне рассказывал, что во время боя во рву, куда попал и весь 1-й батальон абхазцев, им зарублено до двенадцати человек.

Увидев, что везде всё обстоит благополучно, я снова поехал к обрыву с целью разыскать генерала и доложить ему обо всём происшедшем. «Уж не убили ли его?» — беспокойно спрашивал я сам себя, тщетно оглядываясь по сторонам в надежде увидеть его где-нибудь.

Вдруг среди солдатских «кепок» мелькнула барашковая шапка генерала; я ударил лошадь и марш-маршем подлетел к нему, расталкивая людей.

— Поздравляю, ваше превосходительство, со взятием форта — ура! — воскликнул я, круто осадив около него своего скакуна, и бросил шапку вверх.

И у меня, и у генерала блестели на глазах радостные слёзы; генерал протянул мне обе руки, я соскочил с коня, и мы крепко обнялись... [926]

Между тем огонь с Мухлиса не унимался: пули продолжали лететь непрерывным роем, гранаты со звоном рвались над самым редутом, но никто уже не обращал на них внимания: после благополучно сошедшего штурма не верилось в возможность быть убитым или раненым какою-нибудь шальною пулей.

— Что ваши офицеры? — спросил меня генерал.

— Менгден ранен, а Хрусталева ещё не видел — не знаю.

— Уж не убили ли его? Надо бы справиться; а в людях потеря велика?

— Ничего ещё не могу сказать, но не думаю, чтобы велика была.

— Ну, так отправляйтесь, соберите вашу команду, восстановите порядок и открывайте по Мухлису наивозможно сильную стрельбу: надо их выгнать оттуда...

Я поклонился и поехал к обрыву.

Люди мои бесцеремонно хватали меня за полы, останавливали и наперерыв рассказывали разные эпизоды, показывая окровавленные согнутые штыки и разбитые приклады... Восторг был всеобщий, опьяняющее чувство победы было так велико, что наружная дисциплина совсем исчезла; но зато малейшее приказание исполнялось мгновенно, наперерыв друг перед другом...

Чудные были минуты!

Начинало светать. На противоположном берегу Карс-Чая выступали грозные очертания одного из самых сильных фортов, Мухлиса. Оттуда-то турки и угощали нас своим непрерывным огнём; но форт этот был открыт с тыла и горжею своей повёрнут к стороне Араба. Это обстоятельство можно объяснить только тем, что турки никак не предполагали атаки на Карадаг и Араб, а воображали, что мы будем штурмовать Шорахские высоты, и в случае, если бы мы взяли Мухлис, собирались выгнать нас оттуда огнём с Араба; но на этот раз они ошиблись в расчёте и сами попали в ту яму, которую готовили для нас.

Наш ружейный огонь производил видимое действие: турки постепенно очищали внутренность Мухлиса; но мне пришло в голову стрелять в них из их же орудий, отбитых нами. С этим намерением я снова отправился к генералу Рыдзевскому, чтобы получить на это разрешение; [927] но он приказал ожидать прихода артиллеристов, опасаясь несчастного случая, который легко мог произойти от нашего неуменья обращаться с орудиями.

— Я уже послал за артиллеристами, они скоро должны прибыть, — добавил он.

Я возвратился на своё место и, передав лошадь солдатику, уселся за бруствером.

Как передать чувства, волновавшие меня в те минуты?!.. Нет, моё слабое перо отказывается от этого; я могу сказать только одно, что такого полного счастья я никогда не испытывал ни прежде, ни после!..

По прошествии нескольких минут холод, о котором я было позабыл, начал снова мучить меня, да так, что я не мог преодолеть соблазна, и, приказав снять с первого убитого турка полушубок, перепачканный кровью, с наслаждением завернулся в него.

Странный и страшный вид представляла внутренность Араба: повсюду кучи трупов, разбросанное оружие, порванные палатки, толпы пленных с испуганными лицами и рядом группы громко смеющихся солдат... Лошади без всадников, раненые в предсмертных судорогах... в воздухе пахнет гарью и парною кровью. Здесь здоровенный турок, скорчась от боли, грызёт землю и жалобно как-то по-звериному ревёт — видно, плохо пришлось, бедному!.. Там наш солдатик, прислонившись к брустверу, тяжело дышет, ухватясь за грудь обеими руками, а из-под пальцев широкою струёй бежит кровь... Побледневшие губы его беззвучно шепчут молитву. Вокруг него сгруппировались товарищи и всякий по-своему выражает своё сочувствие.

— Эх, грех какой, Господи помилуй!..

— И за что душу-то его погубили?!.. Правда, что басурманы поганые прозываются: ведь смирный солдат-то какой! Мухи, кажись, не обидит...

— За попом бы, братцы...

— Да где ты его тут сыщешь?

— А он с нами же был... {3} [928]

— Знамо, где-нибудь тут, нешто убили вот...

Рядом с этою группой лежит на спине в луже крови толстый турецкий офицер с закрытыми глазами и по временам сильно вздрагивает; из полуоткрытого рта его вырывается предсмертная хрипота и клубом бьёт кровавая пена... Тяжело ему, бедняге, но никто не обращает внимания на него: у всякого есть своё дело, не терпящее отлагательства...

А тут в нескольких шагах от этого героя, извиваясь, как змея, мечется молоденький негр, чёрный, как чёрное дерево; кровь у него льёт ручьями из нескольких штыковых ран — верно, храбро защищался, несчастный!..

Несколько солдат не то с любопытством, не то с ужасом и сожалением смотрят на его конвульсии. Слышатся замечания:

— Что это, братцы, ён чёрный какой?

— Народ такой есть, арапы прозываются, эфиопы тоже...

— Нешто он человек?

— А то кто же?

— Знамо, дьявол!

Слышится сдержанный смех.

— Нет, брат, с ним тоже душа есть.

— Врёшь!

— Пёс врёт, а я верно говорю.

— Ишь, сердешный, мается как!

— И здоровы они — страсть! Сунешь яво штыком, а ён только кряхтит и жмётся.

— Закряхтишь, небось!

— Ваше благородие, — раздалось над самым моим ухом.

Я оглянулся, смотрю — мой фельдфебель Сопляков.

— Что ты?

— Миронов с вами проститься желает...

— Как?!.. Разве он?.. Разве его?..

— Так точно, ваше благородие, две пули задели: одна, значит, брюхо, а другая — в грудь.

Я вскочил и пошёл вслед за Сопляковым, пробираясь между трупами, палатками и разною рухлядью.

Миронов был рядовой Кутаисского полка и всю кампанию пробыл в моей команде. Незадолго перед штурмом он получил из дома письмо с тремя рублями, в котором родители его просили «не посрамить их и себя, [929] ежели Бог приведёт в сражение, а биться с врагом, как подобает православному воину, до последней капли крови, за Веру, Царя и Отечество...»

«Исполнил, бедняк, завет родительский!» — думал я с болью в сердце.

Через минуту я был уже около страдальца. Он сидел на сложенной вдвое шинели, опираясь спиной о каменную стену казармы; из-под расстёгнутого мундира виднелось бельё, сплошь залитое свежею алою кровью... Завидев моё приближение, он попробовал было приподняться, но тут же попбледнел ещё больше и закрыл глаза.

— Что ты осовел, Миронов? — обратился я к нему, — Бог даст поправишься: и не с такими ранами живут люди... А вот поздравляю тебя с Георгиевским крестом!

— Покорнейше благодарим, ваше благородие, на ласковом слове, — заговорил он прерывающимся голосом, — а только должон я помереть сейчас, затем и просил вас: проститься желательно...

Я нагнулся к нему, перекрестил его и поцеловал в окровавленные губы. Не выдержал мой Миронов и заплакал...

Тяжёлая была сцена! Не дай Бог часто видеть их!..

— Ваше благородие, вы мне крест дать хотели, так зачем же ему пропадать, с собой не унесу... вы лучше Семкину его отдайте: он страсть старался...

Вдруг голос его оборвался, он склонился на бок и медленно начал вытягиваться...

— Кончился! — проговорил кто-то.

— Царство ему небесное!..— Господи, Господи, упокой душу раба твоего...

Все начали креститься. В эту минуту на Карадаге полковая музыка грянуля «Преображенский марш», слова которого начинаются так:

Готовы жертвовать собой!

— Ваше благородие, пожалуйте к генералу, — подбежал ко мне какой-то унтер-офицер.

Я ещё раз перекрестился и отправился на зов.

Прощанье с Мироновым так расстроило меня, что я, забыв о турецком полушубке, в котором щеголял, так и явился в нём к генералу. [930]

— Вы ранены?! — воскликнул он, увидав на полушубке кровь.

Я объяснил ему, в чём дело, и хотел было сбросить его.

— Нет, нет, так и оставайтесь. Я вам вот что хочу поручить: поезжайте в Карс и ищите там наше начальство и кого там первого встетите, Лазарева ли или самого великого князя; прямо подъезжайте, доложите о занятии Араба и прибавьте, что главный успех штурма я приписываю охотникам.

— Куда же ехать, ваше превосходительство?

— Поезжайте прямо в цитадель: я думаю, теперь они уже все там.

— Слушаю, ваше превосходительство.

Я было хотел ехать на великолепном арабском жеребце, взятом одним из моих охотников, но солдаты отсоветовали мне:

— Опасно, ваше благородие, неравно поранят его, вишь, пули-то ещё как летят! Поезжайте лучше на белом...

Я послушался доброго совета и поехал на белом из-под убитого мною офицера.

«Заеду-ка я сперва к кутаисцам, — решил я, — может быть они знают, где Лазарев». С этою мыслью я повернул прямо на Карадаг. Конь мой, очевидно, знал эту дорогу, потому что прямёхонько примчал меня к воротам Карадага.

Первый, кого я здесь увидел, был полковник Фаддеев, командир кутаисцев.

— Глядите-ка, какую он себе лошадь добыл! — воскликнул он, идя ко мне на встречу.

— Поздравляю вас, полковник, с победой! — отвечал я.

— Спасибо, спасибо, и вас также! Слезайте-ка, потолкуем, рюмка водки найдётся.

— Некогда, полоковник, благодарю вас, тороплюсь...

И я рассказал о цели моего приезда.

— Не знаю, не знаю, право, где бы вам разыскать Лазарева... Да вы поезжайте на Хафис, там генерал Алхазов направит вас.

Я поклонился и начал спускаться вниз к городу.

Узкие тропинки были завалены неприятельскими трупами; лошадь сначала пугалась их и бросалась в стороны, но скоро привыкла и спокойно шагала через них. Немного [931] не доезжая Хафиса, я встретил генерала Алхазова, окружённого свитой; он посоветовал мне ехать на Канлы, так как Лазарев, по последним известиям, находился там.

Чтобы сократить расстояние, я направился прямо через горд. По улицам трупов было ещё больше, чем на склонах укреплённых возвышенностей: они валялись даже на крышах домов, во многих переулках брошены застрявшие орудия, зарядные ящики, и вокруг них опять целыми грудами лежали мёртвые тела, но ни единого живого существа не показывалось вблизи; даже собаки, которых так много в азиатских городах, куда-то попрятались, напуганные шумом боя.

Проехав несколько улиц и заметив влево от себя какое-то укрепление, я прямо свернул на него, но бывшие здесь солдатики Имеретинского полка сказали мне, что это «Вези-паша», то есть Хевзи-паша, а «Кандалы» дальше.

Перебравшись без труда, не слезая с лошади, через ленту волчьих ям, полузаплывших от времени, я поехал полем.

На каждом шагу и насколько хватало глаз лежали наши убитые, все головами вперёд, как бежали при штурме. Видно было, что многих смерть застигла моментально.

Чем ближе подъезжал я к Канлам, тем оживление делалось заметнее и заметнее: то и дело на встречу мне попадались кучки солдат, навьюченных турецкими ружьями, саблями, фесками, шинелями и прочим скарбом. Со стороны Магараджиха показывались группы санитаров и за ними, медленно и величественно покачиваясь, катились лазаретные кареты.

У самых Канлов было настоящее столпотворение вавилонское: перновцы, гамборцы, имеретинцы, севастопольцы, казаки и даже какие-то милиционеры — все перемешались, бродя между целыми грудами убитых и раненых турок; наши убитые уже лежали рядком, разобранные по ротам и выравненные, как на смотру.

— Голубчик, тебя ли вижу!?.. — послышалось позади меня. Я оглянулся и увидел подпоручика Ходаковского {4}, с которым мы вместе были в охотниках под Аладжой. Он [932] употреблял все усилия, чтобы выкарабкаться изо рва, но всякий раз скатывался вниз.

— Как дела? — спросил я, подъехав к гласису.

— Да вот, видишь — Канлы взяли; а ты откуда?

— А мы Араб брали, — отвечал я.

— И взяли?

— Конечно, взяли.

— Ну, молодцы!

— Спасибо! а ты лучше скажи, где Лазарев?

— Он там, около флеши.

— Ну, так до свидания, — раскланялся я, потеряв надежду пожать ему руку, так как все усилия его выбраться наверх оказывались тщетными.

Ходаковский сказал правду: едва я сделал несколько сот шагов, как увидел группу всадников и среди них нашего славного генерала Лазарева.

Я подъехал к нему.

— А, это ты! — воскликнул он после продолжительного молчания, очевидно, не узнав меня сразу. — Здравствуй!.. Что хорошенького скажешь?

— Генерал Рыдзевский прислал меня доложить вашему превосходительству, что Араб-табие взят и главный успех штурма приписывается охотникам.

— Может быть не Араб, а другое что? — взволнованным голосом переспросил меня генерал.

— Никак нет, ваше превосходительство, Араб.

— А ну, покажи, где этот Араб-табие.

Я показал рукой на грозно высившийся форт, только что взятый нами.

— Так!.. А лошадь эту ты там взял?

— Так точно.

И я рассказал, каким образом она ко мне попала.

— Молодец, молодец!.. А помнишь, я тебя не хотел брать в охотники... {5}

— Ваше превосходительство, прикажите ему рассказать, как было дело, — обратился генерал Гурчин к Лазареву.

— Ну, расскажи-ка в самом деле. [933]

Я кратко передал в общих чертах нашу атаку на Араб. Все присутствующие столпились вокруг меня и внимательно слушали.

Вот, что сказал Лазарев, когда я кончил: «Я тебя раз наградил (по ходатайству его за охотничий набег 1 сентября 1877 года я был произведён в поручики), теперь пускай тебя сам великий князь наградит. Напишите от меня записку к его высочеству, — обратился он к Гурчину, — что я получил сейчас с ним донесение о взятии Араб-табие и с ним же и посылаю к его высочеству».

Генерал Гурчин, знавший меня ещё под Аладжой, дружески кивнул головой на мой поклон и начал писать донесение на клочке бумаги.

— Ну, на вот тебе, вези с Богом, а приедешь домой, скажи от меня спасибо твоим охотникам.

— А где мне разыскать великого князя, ваше превосходительство?

— Я тебе проводника дам, — и генерал обратился по-турецки к толпе всадников, стоявших в отдалении, откуда выехал седой куртин и знаком указал мне следовать за ним.

Я ещё раз откланялся всем присутствующим и отправился вслед за своим провожатым. Через несколько шагов меня догнал казак и, вручив мне ещё несколько записок, передал приказание отдать их тоже главнокомандующему.

Мы ехали в полуоборот относительно прежнего моего направления, удаляясь от Карса, так что Чим оставался у нас вправо, а Магараджих — влево.

Вскоре и генерал, и свита его исчезли у нас из вида.

Куртин, несмотря на свои преклонные лета, ежеминутно горячил свою поджарую лошадёнку, заставляя её то скакать, то прыгать через рытвины и канавы.

Несколько раз он пытался со мной разговаривать, но мы плохо понимали друг друга: изо всей его мимики, гортанных звуков и до нельзя исковерканных немногих русских слов я наконец догадался, что он выпрашивает у меня турецкий полушубок, который я сейчас же с удовольствием и подарил ему, тем более, что мне стало уже жарко. [934]

День обещал быть превосходным: на небе не виднелось ни одного облачка, и солнце начинало греть чисто по-летнему.

Ехавшие нам на встречу несколько офицеров конно-иррегулярного Мусульманского полка пленились моим белым, как снег, скакуном и пристали ко мне, чтобы я продал его; по костюму моему они, вероятно, приняли меня за какого-нибудь денщика, да и на самом деле я мало походил на офицера: стоптанные сапоги, изорванное во многих местах суконное пальтишко, стёршиеся до невозможности погоны, похожие больше на тряпку, нежели на галун, кепи с лопнувшим и расклеившимся козырьком, цветной вязаный шарф на шее и вдобавок холщовый через плечо мешок для патронов — вот какова была моя внешность.

— Продай лошадь... — надоедали они.

— Нет.

— Продай! На што тэбэ? Возми чиво хочишь! Возми сто рублей...

— Не хочу.

— Ну, двэсты...

— Ничего не хочу; сказал, не продам.

— Ну, пятьсот... — долетело до меня, но я подобрал поводья и через несколько секунд был далеко от непрошенных покупателей.

Примерно через час мы уже подъезжали к полуразорённому Чифтлику, переполненному толпой блестящих всадников и пехотинцев, красные лампасы, аксельбанты, вензеля, ордена так и блестели на солнце. В стороне стоял взвод казаков-конвойцев. Несмотря на такую массу народа, над Чифтликом царила почти мёртвая тишина, что указывало на присутствие высокого лица.

Признаюсь, что подъехав поближе к этой свите, из которой почти каждый мог посадить меня под арест, я несколько смутился, тем более, что взоры всех обратились ко мне с выражением недоумения... И действительно, жалкий костюм мой и шикарная, осёдланная великолепным седлом лошадь в позолоченной уздечке представляли собою такой контраст, что не могли не броситься в глаза.

Я спрыгнул с седла, отдал повод моему куртину и направился к ближайшей группе. [935]

— Его императорское высочество здесь? — спросил я, прикладывая руку к козырьку.

— А вам что угодно? — спросили меня.

— Я прислан от генерала Лазарева с бумагами...

— Так позвольте я передам... — потянулось ко мне разом несколько рук.

— Не могу, — отвечал я, невольно отступая шаг назад, — мне приказано передать из рук в руки.

— Да это всё равно, позвольте!

— Я должен исполнить приказание буквально...

— А бумаги экстренны? — спросил кто-то.

— Очень.

Все присутствующие переглянулись, как бы спрашивая друг друга, что делать, и, предполагая, что я не понимаю, заговорили по-французски.

— Что же делать? — спросил один, обращаясь к остальным.

— По-моему, следует сейчас же доложить.

— Но ведь он так одет!

— Это ничего не значит...

— Как! Помилуйте! Это чёрт знает что такое: без сабли, грязный...

Я делал вид, что ни слова не понимаю из разговора, хотя не могу сказать, чтоб этот спор польстил моему самолюбию.

Между тем к нам подошло ещё несколько человек любопытных.

— В чём дело, господа? — спросил по-французски же какой-то генерал в аксельбантах.

— Да вот приехал от Лазарева какой-то офицер с бумагами и непременно лично хочет передать их его высочеству, говорит приказано...

— Так что же вы не докладываете?

— Но он в таком костюме...

— Какой вздор! Разве теперь время думать о костюмах! Пойдёмте, — прибавил генерал уже по-русски, бращаясь ко мне.

Я последовал за ним, сразу почувствовав к нему симпатию — таким добродушием дышала вся его фигура.

У маленькой сакли, единственной уцелевшей изо всех построек, стояли на часах два казака с обнажёнными шашками; тут же развевался значок великого князя. [936]

— Обождите здесь, — сказал мне мой покровитель и вошёл в саклю.

Через минуту он снова показался на пороге.

— Пожалуйте, — произнёс он вежливо, обращаясь ко мне.

Тут я немножко не помню, что произошло со мной, знаю только, что я очутился в маленькой комнатке в одно окно, у которого за простым деревянным столом сидел великий князь и генерал Лорис-Меликов.

Сердце застучало у меня так сильно, что я испугался, не разорвалось бы оно.

— Тебя кто послал? — спросил меня главнокомандующий, пристально смотря мне в глаза.

— Генерал Лазарев, ваше императорское высочество.

— Что он тебе приказал?

— Передать бумаги вашему высочеству.

— Какие? Давай сюда.

Великий князь говорил громко и внятно.

Я подал все записки и снова отступил назад.

— Читайте! — обратился великий князь к Лорис-Меликову, передавая ему всю пачку.

Генерал начал читать вслух. Теперь я уже не помню содержания всех прочтённых донесений, но вот дошло дело и до записки о взятии Араба...

«Доношу вашему императорскому высочеству, что форт Араб-табие взят Мацринским отрядом...» — читал генерал.

— Слава Богу! — тихо проговорил великий князь и перекрестился.

«По донесению генерала Рыдзевского, главный успех штурма следует приписать охотничьей команде численностью до двухсот человек нижних чинов Абхазского, Гурийского и Кутаисского полков при трёх офицерах. С начальником этой команды поручиком Тхоржевским и посылаю эту записку.

Генерал-лейтенант Лазарев.»

— Так это ты начальник охотников?

— Так точно, ваше императорское высочество.

Главнокомандующий, сделав несколько шагов, обнял меня и поцеловал три раза.

Я не знаю, что со мной сделалось, я не сумею передать моих чувств, но у меня ручьём хлынули слёзы, и так вдруг хорошо мне стало, легко... [937]

Я в кратких словах передал всё известное читателю.

— Почему же тебя послал Рыдзевский, а не Шатилов?

— Потому что генерал Шатилов передал ближайшее руководство штурмовою колонной генералу Рыдзевскому, а он сейчас же по овладении фортом послал меня с донесением.

— Я тебе потому не даю сейчас Георгия, что у меня его нет, но вот тебе моя рука, что ты его получишь.

И великий князь протянул мне руку.

— Хафис-то теперь кто взял? — обратился его высочество к Лорис-Меликову.

— 1-й батальон кутаисцев и владикавказцы, ваше высочество.

— 24-го числа тоже ведь кутаисцы его взяли?

— Точно так.

— Ну, хорошо, а Карадаг-то кто же теперь взял?

— Кутаисцы же, ваше высочество.

— Опять кутаисцы! А ты какого полка? — обратился великий князь ко мне.

— Кутаисского, ваше высочество.

— Да что же это, вы одни весь Карс забрали, что ли? Всё кутаисцы да кутаисцы! — засмеялся главнокомандующий. — Молодецкий полк! Однако соловья баснями не кормят, есть хочешь?

— Хочу, ваше высочество.

— Так вот, господа, — обратился великий князь к нескольким лицам из свиты, вошедшим в комнату во время нашего разговора, — представляю вам, поручик Тхоржевский, вошедший первым на Араб, познакомьтесь и попотчуйте его, чем Бог послал, он голоден.

Я поклонился его высочеству и вышел со своими новыми знакомыми в сени, где стоял большой стол, уставленный холодными закусками и винами.

— Позвольте вам представиться... Позвольте с вами познакомиться... — раздалось у меня в ушах, и ко мне потянулись десятки рук.

— Чего вы хотите? Вот вино, кюммель...

— Я бы попросил водки...

— И отлично, видно, что русский человек! Вот и водка, давайте, выпьем со мной. [938]

Через минуту я уже был знаком со всеми и, обгладывая холодного цыплёнка, едва успевал отвечать на массу вопросов, которыми меня забрасывали.

Немного погодя к нам вышел сам великий князь и выразил желание иметь мой портрет именно в том виде, в каком я был тогда.

Меня сейчас же провели во двор, где помещалась походая фотография.

Фотограф Никитин снял с меня портрет во весь рост.

— Великий князь вас зовёт, — подошёл ко мне кто-то.

Я пошёл вслед за посланным.

Главнокомандующий стоял уже на крыльце, приготовляясь куда-то ехать.

— Ты как ко мне приехал? Полем?

— Никак нет, через Карс, ваше императорское высочество.

— А конвой у тебя большой был?

— Я один ехал, ваше высочество.

— Смелый юноша! — обратился великий князь к окружающим.

— Мне, было, ваше высочество, генерал Рыдзевский приказал прямо в цитадель ехать, предполагая, что там уже есть кто-нибудь из высшего начальства.

— Оба вы, я вижу, с твоим генералом отчаянные головы, — заметил главнокомандующий. — Ну, поезжай с Богом домой, кланяйся от меня Шатилову и Рыдзевскому и благодари их.

Его высочество протянул мне руку.

Через полтора часа я был снова уже на Арабе и рассказывал обоим нашим генералам о своей поездке.

К. ТХОРЖЕВСКИЙ.